Teoria Ondulatoria della luce

La teoria ondulatoria di Huygens

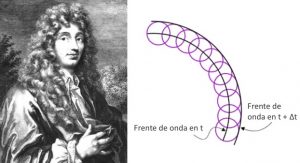

Muovendo dalle obiezioni al modello corpuscolare della luce, Christiaan HUYGENS (1629-1695) mise a punto un modello che attribuiva alla luce una natura ondulatoria.

Il principio di Huygens e l’ottica ondulatoria: Lo scienziato olandese C. Huygens fu il principale propugnatore della teoria ondulatoria della luce, da lui esposta per la prima volta nel 1678, e subito contrapposta alla teoria corpuscolare che viene fatta risalire a Newton, secondo cui la luce sarebbe composta da particelle in moto, le quali obbedirebbero alle leggi della Meccanica.

La lotta tra le due teorie si risolse soltanto nel corso del XIX secolo, quando Young – con gli esperimenti sull’interferenza e soprattutto Fresnel – con la spiegazione ondulatoria di tutti i fenomeni ottici noti all’epoca dimostrarono che la luce è in effetti un’onda trasversale, cioè un movimento oscillatorio.

Cosa dice la teoria ondulatoria

Formulata da Christiaan Huygens nel 1678 ma pubblicata solo nel 1690 nel Traite de Lumiere. La luce viene vista come un’onda che si propaga (in maniera del tutto simile alle onde del mare o a quelle acustiche) in un mezzo, chiamato etere, che si supponeva pervadere tutto l’universo ed essere formato da microscopiche particelle elastiche. La teoria ondulatoria della luce permetteva di spiegare (anche se in maniera matematicamente complessa) un gran numero di fenomeni oltre alla riflessione ed alla rifrazione e al fenomeno della doppia rifrangenza. Pero’ secondo la teoria ondulatoria l’energia trasportata da un’onda è proporzionale alla sua ampiezza.

Tale energia non dipende in alcun modo dalla frequenza dell’onda. La differenza fondamentale tra i due modelli consiste nel fatto che in quello corpuscolare la luce viene interpretata come materia in movimento molto veloce, mentre in quello ondulatorio essa viene intesa come un impulso che produce onde, le quali si trasmettono attraverso un mezzo elastico,l’etere. Huygens considera un punto di partenza completamente diverso da quello di Newton.

Se per lo scienziato inglese era evidente che la luce viaggiasse in linea retta, e la sua attenzione era puntata soprattutto sulla teoria del colore e sugli aspetti meccanici, Huygens sceglie invece di trascurare il colore, mentre punta su fenomeni come la diffrazione.

In particolare la luce appare come un moto oscillatorio di una sostanza particolare presente in tutto l’universo (anche nel vuoto!), diversa dalla materia ordinaria, che prenderà poi il nome di “etere”.

Questo etere oscilla elasticamente, e i punti in cui ad un certo istante vi è la massima ampiezza di oscillazione vanno a costituire i fronti d’onda (o in altre parole, le creste dell’onda).

Il principio di Huygens permette di giustificare le leggi della riflessione e della rifrazione, non spiegabile con la teoria corpuscolare. Il fatto che ogni punto del fronte d’onda sia sorgente di onde sferiche giustifica i fenomeni in cui si osserva un allargamento del fascio luminoso, come nel caso in cui la luce passa attraverso piccole fessure; l’immaginare l’onda che si propaga come data dalla sovrapposizione di onde sferiche elementari è in grado inoltre di spiegare anche i fenomeni di interferenza). La natura ondulatoria della luce è pienamente affermata, ed è oggi incorniciata nella teoria dell’elettromagnetismo, per cui ad oscillare è il campo elettromagnetico; poiché tale oscillazione può avvenire anche nel vuoto,oggi non è più necessario introdurre alcun “etere”.

Si è detto dell’idea propugnata da Huygens che la luce fosse un moto ondulatorio di un mezzo detto “etere”, contrapposta all’idea meccanica di Newton che la luce fosse composta da particelle materiali. Inoltre al contrario della teoria corpuscolare, quella ondulatoria prevede che la luce si propaghi più lentamente all’interno di un mezzo che nel vuoto Nella teoria ondulatoria di Huygens, le conclusioni di Newton rimangono perfettamente valide, me vengono modificate la causa e la teoria della percezione del colore. Infatti, esso viene attribuito alle diverse lunghezze d’onda che può avere un’onda luminosa, partendo da 0.4 m per il violetto per arrivare a 0.7 m per il rosso. L’indice di rifrazione di un mezzo diminuisce leggermente all’aumentare della lunghezza d’onda, per cui il violetto è il colore che subisce la maggior rifrazione (deviazione del raggio) mentre il rosso ha la minore rifrazione. A tutt’oggi questo rimane il fondamento della scienza del colore.

L’insieme dei diversi colori costituisce lo spettro visibile. La prova sperimentale della correttezza della natura ondulatoria della luce si ebbe per la prima volta nel 1801 ad opera di Young, mettendo in evidenza un fenomeno di interferenza delle onde luminose, e riuscendo a misurare per la prima volta, studiando la luce proveniente dal Sole, l’ordine di grandezza delle lunghezze d’onda del visibile.