Che cos’è il gruppo sanguineo

Sistema di classificazione dei diversi tipi di sangue in base alla presenza di sostanze specifiche, dette agglutinogeni, sulla superficie dei globuli rossi. La determinazione del gruppo sanguigno è un requisito indispensabile prima di procedere a una trasfusione sanguigna.

Ciò è noto dall’inizio del XX secolo, quando alcuni medici osservarono che l’esito infausto delle trasfusioni era di frequente collegato all’incompatibilità dei gruppi sanguigni di ricevente e donatore. Nel 1901 il patologo austriaco Karl Landsteiner operò la classificazione dei gruppi sanguigni e scoprì che venivano trasmessi da una generazione all’altra in base alle leggi di Mendel.

Il gruppo sanguigno è determinato dai due alleli fra i tre possibili I(A), I(B) e I(0) che un individuo eredita dai genitori. Poiché I(A) e I(B) sono geni dominanti e I(0) è recessivo, i soggetti che ricevono la coppia I(A) I(A) oppure I(A) I(0) hanno gruppo sanguigno A; quelli che ereditano I(B) I(B) oppure I(B) I(0) sono del gruppo B; infine, chi possiede la coppia I(0) I(0) ha gruppo sanguigno 0. Tra popolazioni diverse si osserva una predominanza di un gruppo sanguigno rispetto agli altri; ad esempio, la frequenza dell’allele I(0) è massima in Sudamerica e diminuisce spostandosi verso il Nord in modo graduale: questo gradiente è detto cline. Le variazioni delle frequenze alleliche dipendono da fattori che facilitano o precludono lo scambio di alleli tra popolazioni diverse, come i flussi migratori e la presenza di barriere geografiche e anche culturali.

I gruppi sanguigni dominanti nell’uomo

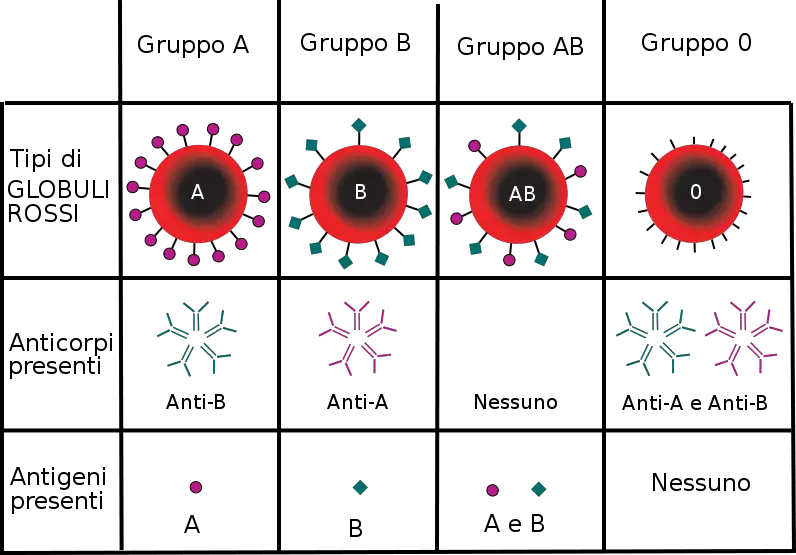

Nell’uomo sono noti quattro gruppi sanguigni denominati A, B, AB e 0. I soggetti di gruppo A presentano sulla superficie dei globuli rossi agglutinogeni di tipo A e nello stesso tempo possiedono nel plasma sanguigno anticorpi diretti contro gli agglutinogeni B, presente sui globuli rossi dei soggetti di gruppo B. I soggetti di gruppo B presentano la combinazione opposta: agglutinogeni B sui globuli rossi e anticorpi diretti contro agglutinogeni A. Il sangue dei soggetti di gruppo AB presenta entrambi i tipi di agglutinogeni sulla superficie dei globuli rossi, ma non produce anticorpi né contro A, né contro B. Gli individui di gruppo 0 hanno globuli rossi privi di entrambi gli agglutinogeni, ma producono anticorpi rivolti sia contro A che contro B.

In base a queste caratteristiche esistono schemi di compatibilità che devono essere osservati accuratamente prima di procedere a una trasfusione: i soggetti di tipo A possono ricevere sangue di gruppo A o 0 e possono donare sangue a individui di gruppo A o AB; gli individui di tipo B possono ricevere sangue di gruppo B o 0 e possono donare sangue a soggetti di gruppo B o AB; i soggetti di gruppo AB vengono denominati riceventi universali, poiché possono ricevere sangue da tutti gli altri gruppi, ma possono donarlo solamente ad altri individui di tipo AB; i soggetti di gruppo 0 sono detti donatori universali, poiché possono cedere sangue a tutti gli altri individui, ma possono ricevere sangue solo di tipo 0.

Tra gli altri sistemi di gruppi sanguigni trasmessi geneticamente vi sono il fattore Rh e i gruppi M e N; questi ultimi svolgono, talvolta, un ruolo importante nelle controversie legali relative all’accertamento della paternità.

L’ereditarietà dei gruppi sangugni

L’azione dei geni nel determinare ciascuno un particolare carattere ereditario non è necessariamente indipendente; anzi, solitamente vi sono complesse interazioni, tanto che un gene può influire su più di un carattere e un carattere può dipendere dall’azione di più geni. Caratteri come il peso, l’altezza, il grado di pigmentazione, che nei diversi individui presentano una gamma di variazioni quantitative continua e molto estesa, in genere dipendono da un gran numero di geni, i singoli effetti dei quali sembrano sommarsi gli uni agli altri.

L’altezza di una pianta, ad esempio, potrebbe essere determinata da una serie di quattro geni: A, B, C e D. Si supponga che una pianta raggiunga un’altezza media di 25 cm quando il suo genotipo è aabbccdd (cioè formato da geni recessivi) e che ogni sostituzione con una coppia di alleli dominanti aumenti l’altezza media di circa 10 cm; in quel caso, una pianta che è AABBccdd sarà alta 45 cm e una che è AABBCCDD sarà alta 65 cm. In realtà, i risultati sono raramente così regolari: geni differenti possono dare contributi differenti al valore totale e alcuni geni possono interagire in modo che il contributo di uno dipenda dalla presenza di un altro. L’eredità di caratteri quantitativi dipendenti da più geni viene detta eredità poligenica. Inoltre, quando il fenotipo è determinato, oltre che dal materiale genetico, anche da una componente ambientale, l’eredità viene detta multifattoriale.

I cromosomi, su cui si trovano i geni che determinano il sesso di un individuo, sono detti cromosomi sessuali, a differenza degli altri che sono detti autosomi. I cromosomi sessuali sono, a seconda della specie e del sesso, uno, o due, o più; nella specie umana, il maschio è caratterizzato da una coppia XY, la femmina da una XX. Pertanto, nell’indicare il corredo cromosomico è più corretto esprimere il numero di coppie di autosomi e aggiungere a questo i cromosomi sessuali: nella specie umana, si dirà che il maschio ha 22 coppie + XY e la femmina 22 coppie + XX.

L’appartenenza all’uno o all’altro sesso viene determinata geneticamente, e segue le leggi di Mendel della trasmissione ereditaria dei caratteri. In particolare, i geni a cui sono legati i caratteri sessuali sono localizzati su speciali cromosomi detti, appunto, cromosomi sessuali (eterosomi)

Negli animali, il sesso di un individuo viene determinato al momento della fecondazione, dai cromosomi sessuali presenti nelle cellule germinali e che lo zigote eredita. Nella specie umana, i cromosomi sessuali sono detti X e Y. Negli individui di sesso femminile ciascuna cellula somatica presenta due copie del cromosoma X, mentre in quelli di sesso maschile sono contenute una copia del cromosoma X e una del cromosoma Y. Per questo motivo, il sesso femminile è detto omogametico, mentre quello maschile è detto eterogametico. A causa della riduzione del numero di cromosomi che avviene durante il processo di meiosi da cui si formano i gameti, la cellula uovo contiene sempre una singola copia del cromosoma X, mentre lo spermatozoo può contenere un cromosoma X o un cromosoma Y. Se una cellula spermatica che porta un cromosoma X feconda la cellula uovo, lo zigote sarà femmina (XX), mentre nel caso opposto, di una cellula spermatica Y che feconda la cellula uovo, lo zigote sarà maschio (XY). In alcuni animali il sesso eterogametico è quello femminile e, dunque, la determinazione del sesso dipende dalla femmina anziché dal maschio. I cromosomi sessuali determinano i caratteri sessuali primari e quelli secondari.

Il cromosoma umano Y è lungo circa un terzo del cromosoma X e, a parte il suo ruolo nel determinare il sesso maschile, non sembra essere geneticamente molto attivo. Così, molti dei geni presenti sul cromosoma X non hanno una controparte sul cromosoma Y. Sono questi i geni legati al sesso, che vengono ereditati in modo caratteristico. L’emofilia, ad esempio, è in genere causata da un gene recessivo (h) legato al sesso e portato dal cromosoma X. Una femmina con genotipo HH o Hh è generalmente sana, mentre una femmina hh ha l’emofilia. Un maschio non può mai essere eterozigote per questo gene, perché eredita una sola copia del cromosoma X e quindi un solo allele di questo gene; i genotipi possibili nel maschio sono, pertanto, H (sano) e h (malato). Quando un uomo (H) e una donna (Hh) eterozigote hanno figli, le figlie sono tutte sane, ma hanno il 50% delle probabilità di avere il genotipo Hh, come la madre, e quindi di essere portatrici del gene h. I figli maschi ereditano, invece, solo H o h e pertanto hanno il 50% di probabilità di essere malati di emofilia. Un’altra malattia ereditaria legata al sesso è il daltonismo.

Dalla frequenza di ricombinazione tra due o più geni diversi, misurata in esperimenti di incrocio opportunamente progettati, è possibile dedurre la distanza che intercorre tra loro su ciascun cromosoma e costruire, così, mappe genetiche. L’accuratezza di queste mappe è maggiore per geni distanti che ricombinano di frequente e minore per geni vicini, che ricombinano raramente. In base ai risultati di ricerche successive agli esperimenti del genetista statunitense Thomas Hunt Morgan, è stato dimostrato che la ricombinazione può avvenire in qualunque punto del materiale genetico, anche all’interno di un singolo gene e, grazie ad alcuni metodi messi a punto di recente, è oggi possibile individuare la ricombinazione anche tra punti molto vicini di un cromosoma. La mappatura dei geni, che attualmente dispone di sofisticate strumentazioni e di tecniche innovative, come la reazione a catena della polimerasi, ha portato all’elaborazione di un progetto ambizioso, denominato Progetto Genoma Umano, per l’identificazione di tutto il patrimonio genetico della specie umana. Esso ha molte implicazioni non solo di ordine prettamente scientifico, ma anche medico, perché la precisazione e la localizzazione di ciascun gene può permettere anche l’elaborazione di sistemi terapeutici mirati, come la terapia genica, per il trattamento di gravi malattie congenite ed ereditarie.