Le lesioni dei tessuti linfoidi vengono divise in:

-

Lesioni reattive

Iperplasia linfoide intra/extra orale;

-

Lesioni dello sviluppo

Cisti linfoepiteliali;

-

Neoplasie

Linfoma Hodgkin, linfoma non Hodgkin, leucemie e metastasi).

Le prime riguardano la reattività del tessuto, in queste lesioni le strutture stromali o parenchimali vengono stimolate alla crescita. Le seconde sono, invece, legate alla fase embriogenica.

Linfonodi latorocervicali: dove sono

I linfonodi sono strutture di supporto linforeticolare al cui interno sono presenti diverse cellule la cui funzione è quella di filtrare, analizzare e depurare la linfa, permettendo il drenaggio dei vari distretti del nostro organismo.

Ciascuna stazione linfonodale prevede un determino distretto di drenaggio.

Funzioni del sistema linfatico

Il sistema linfatico ha diverse funzioni: funzione immunitaria, trasporto di grassi e drenaggio.

Cosa sono i linfonodi e l’importanza dell’ilo

I linfonodi (circa 600) sono formazioni ovalari al cui interno sono presenti fibroblasti, macrofagi, cellule dendritiche e cellule del Langerhans (APC), linfociti T e B. Strutturalmente è provvisto di una capsula esterna, di un ilo di uscita perché il flusso linfatico è direzionale e sono presenti alcune valvole che regolano questo flusso, di strutture effettive interne in cui avviene la ricezione del materiale che viene analizzato, processato e presentato alle cellule del sistema immunitario e di ingresso e uscita del sistema vascolare.

L’ilo è molto importante poiché ad un esame ecografico potrebbe essere presente un ilo ben rappresentato o non rappresentato: questo è un indice della bontà del linfonodo stesso. Tanto più è destrutturato il linfonodo tanto più può essere presente una lesione che lo ha destrutturato.

Le strutture linfatiche non si limitano ai linfonodi, ci sono anche i dotti linfatici e delle strutture come la cisterna chyli che sono degli slargamenti di queste strutture duttali e poi il timo e la milza e in parte ilfegato.

Stazioni varie dell’apparato linfonodale

L’apparato linfonodale è costituito da varie stazioni che corrono lungo i maggiori vasi; solo le prime sono di pertinenza maxillo facciale:

- testa

- collo

- sovraclaveari

- sottoclaveari

- ascellari

- epitrocleari

- inguinocrurali

- plopitei

- mediastinici

- addominali

Linfonodi di pertinenza maxillo facciale

I linfonodi di pertinenza maxillo facciale sono:

· preauricolari

· parotidei

· retrofaringei

· submandibolari

· occipitali

· submentali

· postauricolari

· cervicali anteriori e posteriori

· sovraclavicolari.

Di questi solo quelli più superficiali possono essere esaminati durante l’esame obiettivo con la palpazione.

Ogni stazione drena una più o meno specifica area:

-

Linfonodi laterocervicali

I linfonodi laterocervicali sono quelli che drenano lingua, mucosa buccale, orecchio esterno;

-

Linfonodi occipitali

I linfonodi occipitali sono quelli che drenano lo scalpo;

-

Linfonodi preauricolari

I linfonodi preauricolari drenano palpebre, congiuntiva, guancia esterna;

-

Linfonodi sovraclaveari

I linfonodi sovraclaveari drenano un po’ tutto.

Linfonodi sovraclaveari: dove sono

Le linfoadenopatie sovraclaveari destra e sinistra possono origine anche al di sotto della regione claveare poiché l’adenopatia sovraclaveare destra può essere dovuta a un problema intratoracico, mentre l’adenopatia sovraclaveare sinistra a un problema intraaddominale.

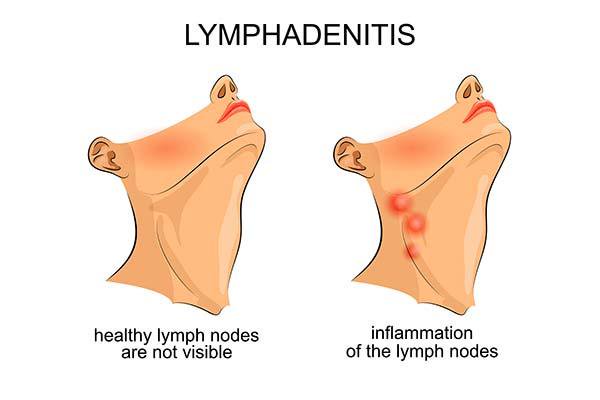

I linfonodi “normali” sono mobili, ricoperti da cute normale, morbidi, non dolenti, di dimensioni <3 mm. Un linfonodo leggermente più grande, con le stesse caratteristiche, non fa preoccupare poiché rientra ancora nel range fino a 1 cm per i linfonodi del collo e fino a 1,5 cm per i linfonodi inguinali. Linfonodi più grandi vengono definiti linfoadenomegalici e se sono persistenti nel tempo diventano più preoccupanti.

La persistenza nel tempo non significa la presenza continua di una malattia ma significa che quel linfonodo è rimasto e potrà rimanere linfoadenomegalico per una iperplasia o ipertrofia delle strutture di supporto.

Il linfonodo si ingrossa in seguito ad un’infezione (la presenza di batteri, virus, protozoi), ad un’infiammazione, ad una neoplasia e, in alcuni casi, ad una patologia d’accumulo.

Lesioni dei tessuti linfoidi

Talvolta è difficile distinguere tra una proliferazione linfoide di tipo reattivo e una di tipo neoplastico.

Le sedi insolite di lesioni nel cavo orale sono l’area peritonsillare, il palato, la mucosa geniena, i linfonodi intraparenchimali delle ghiandole salivari.

Le sedi solite sono, invece, le tonsille.

Nel caso dell’iperplasia linfoide del cavo orale e della lingua, le papille foliate e le tonsille linguali (localizzate dopo la V linguale) possono essere interessate da una iperplasia senza una reale infiammazione e possono, quindi, ingrossarsi, aumentare di volume, consistenza, risultare lobulate, essere riccamente vascolarizzate ma devono essere sempre ricoperte da una mucosa sana altrimenti è necessario approfondire.

Le lesioni dello sviluppo principali sono le cisti linfoepiteliali che si localizzano nel pavimento orale anteriore e nella porzione posterolaterale della lingua. Sono caratterizzate da presenza di tessuto epiteliale all’interno del tessuto linfoide con evidenze di lesioni cistiche. Alla biopsia di questo tessuto si noterà una cavità con un rivestimento epiteliale.

L’ingrandimento di un linfonodo rappresenta la conseguenza di un processo patologico che interessa la regione corrispondente ed il meccanismo di aumento del volume può essere di natura intrinseca o estrinseca. Nel primo caso il linfonodo aumenta per una iperplasia dovuta alla sua attività intrinseca, nel secondo caso aumenta per una infiltrazione di tessuti in seguito a processi infiammatori o neoplastici.

Linfoadenopatia

Ricordiamo che con linfoadenopatia definiamo quella situazione in cui un linfonodo si ingrossa. I motivi per cui ciò accade possono essere diversi: infiammazione, infezione o anche tumore

Linfoadenopatia laterocervicale

Le linfoadenomegalie laterocervicali possono essere dovute a:

-

infezioni virali, batteriche, fungine

-

neoplasie intrinseche o estrinseche

-

istiocitosi

-

sindrome di Kawasaki

-

linfoadenopatia post-vaccinica

-

sarcoidosi

L’infezione da EBV (Epstein-Barr Virus, responsabile della mononucleosi) è caratterizzata da linfoadenomegalie bilaterali, in soggetti più o meno giovani, con febbricole non altrimenti spiegabili. La diagnosi si basa non sulla biopsia ma su un semplice esame ematico.

In tutti questi casi l’anamnesi è indispensabile soprattutto se pensiamo alla Malattia da graffio del gatto, alla Toxoplasmosi (ingestione di carne cruda), esposizione alla TBC o tossicodipendenze.

Localizzazione dei linfonodi

Il drenaggio dell’area di competenza maxillo facciale va a confluire quasi tutto nella regione sovraclaveare. Non è sempre vero che una neoplasia (del cavo orale per esempio) si localizzi nella prima stazione linfonodale ma sono possibili dei salti delle varie stazioni.

Le cellule neoplastiche possono essere primitive (leucemie e linfomi) o secondarie (metastasi). I linfomi si dividono in linfomi Hodgkin (un terzo di tutti i linfomi) e non Hodgkin. Il linfoma di Hodgkig è formato dalle Cellule di Reed Sternberg, particolarmente voluminose, polinucleate, con un caratteristico infiltrato. La localizzazione è laterocervicale o mediastinica. La sintomatologia tipica è data da febbre, calo ponderale, sudorazione notturna e alterazioni dell’immunità cellulo-mediata.

Linfomi non Hodgkin

I linfomi non Hodgkin sono tantissimi e si dividono in dolenti e non dolenti (non danno nessun problema e si muore in età avanzata non per questa problematica). Hanno una consistenza dura e parenchimatosa, solitamente sono più mobili degli Hodgkin che risultano più fissi per l’infiammazione dei tessuti che non infiltra ma vincola i linfonodi mantenendoli “a pacchetto”. Frequentemente sono ad esordio extranodale. Le localizzazioni più importanti sono quelle nella regione testa-collo (30%) e quelle a livello del midollo osseo (in questo caso, quando la sostituzione delle cellule neoplastiche supera il 25% ci troviamo davanti a una leucemia linfoblastica acuta). Le leucemie possono essere linfoidi o mieloidi. È quindi necessario saper vagliare l’eventuale sostituzione dei tessuti emopoietici a livello del bacino, dello sterno (o altre ossa in cui è presente una certa quantità di midollo osseo) e del puntato midollare con ago aspirato o con biopsia (sarà possibile analizzare il mielogramma cioè la quantità cellulare e la distribuzione delle cellule all’interno del tessuto).

Il linfonodo può essere asportato singolarmente a scopo diagnostico, per capire la tipologia della patologia neoplastica presente, o a scopo terapeutico, raramente come nel caso delle linfoadenopatie satelliti, delle neoplasie tiroidee e dei carcinomi orofaringei resistenti a chemio/radioterapia, nel caso di linfoadenopatie da micobatteri atipici e la fistolizzazione cutanea di questi.

Le lesioni del cavo orale sono costituite al 90% da carcinomi con caratteristiche squamose, preceduti frequentemente da lesioni precancerose. Hanno variabilità macroscopica: possono essere carcinomi multipli, sincroni o metacroni, si differenziano da lesioni precancerose, a carcinomi in situ, a carcinomi microinvasivi, a carcinomi invasivo con invasione stromale a carcinomi con invasone profonda con metastasi linfonodale. La crescita espansiva di questi tipi di tumore è poco frequente: il carcinoma interessa la rete linfatica, infiltra il linfonodo, rompe la capsula e può dare metastasi a distanza.

Questi tipi di carcinomi hanno un elevatissimo grado di linfofilia,dipendono dall’istotipo tumorale e dall’istodifferenziazione, dalla sede della neoplasia, dalla struttura dell’organo interessato e dai rapporti istopatologici con le strutture adiacenti. La forma e le dimensioni possono dare un indirizzo sulla tendenza, da parte della neoplasia, ad avere già infiltrato il linfonodo.

Le localizzazioni riguardano l’intero cavo orale: il labbro interno e esterno, palato duro e molle, mucosa gengivale, terzo posteriore della lingua, terzo anteriore della lingua, pavimento orale. Quelle al palato duro e alla gengiva superiore rappresentano 1-5% delle neoplasie. Il paziente si accorge di una neoplasia al palato duro perché c’è un ingombro a livello del cavo orale o un’alterazione della superficie. È un carcinoma squamoso, ulcerato e dolente (per l’infiammazione reattiva), con bordo tipicamente granuleggiante, ci può essere un’alterazione del linguaggio e chi usa la protesi tenderà a non trovare il comfort naturale. La diffusione è locale: in alto verso i seni paranasali, posteriormente verso la tuberosità mascellare e lo spazio pterigomascellare e lateralmente verso la fossa geniena.

Diffusione metastatica

I tumori maligni epiteliali viaggiano principalmente attraverso la via linfatica, meno attraverso la via ematica, meno attraverso la via nervosa e meno ancora attraverso le colate (un tumore della base della lingua cola verso l’epiglottide, verso l’esofago; un tumore del bacinetto renale cola verso l’uretere). Le forme sarcomatose prediligono la via ematica.

I 6 livelli linfonodali

-

IA sottomentonieri

-

IB sottomandibolari

-

IIA giugulari alti anteriori

-

IIB giugulari alti posteriori

-

III giugulari medi

-

IV giugulari bassi

-

VA triangolo posteriore

-

VB triangolo posteriore

-

VI compartimento anteriore

Altre stazioni linfonodali dell’area testa collo

-

Premasseterina

-

Parotidea

-

Preauricolari

-

Retroauricolari

-

Nucali

A livello cervicale non tutte le masse sono di derivazione linfonodale ma possono essere cisti del dotto tireoglosso, cisti branchiali (inclusioni di tipo ectodermale che si determinano nell’ambito sello sviluppo della testa-collo) o cisti dermoidi. Durante lo sviluppo duttale (dotto tireoglosso-forame cieco-tiroide), possono rimanere dei residui epiteliali che, per varie cause (traumatiche, infiammatorie, ecc.), possono andare incontro a iperplasia e successivamente a ipertrofia.

Esami diagnostici

L’esame routinario dell’emocromocitometrico completo con formula leucocitaria è il primo esame da richiedere per poter capire se si tratta di una patologia batterica, virale, ecc. Si richiedono poi VES e TAS per indagare i processi infiammatori. Si effettuano poi tutti gli esami specifici e i test sierologici per indagare l’eventuale presenza di HIV, EBV, CMV, Toxoplasmosi, Sifilide, ecc. Importante è il test del COMPLESSO TORCH che ricerca la presenza di anticorpi IgG e IgM nei confronti di Toxoplasma gondii, Virus della Rosolia, Citomegalovirus ed Herpes Simplex. Negli ultimi anni sta anche ritornando la Tubercolosi, il Tifo, la Bartonella. Se tutti questi esami risultano negativi si può iniziare a pensare a una linfoadenopatia primaria di tipo neoplastico (poi via via le forme più gravi).

Molto importante è la diagnostica per immagini:strumenti molto utili per la diagnosi sono l’ecografia, la RMN, la TAC, la scintigrafia.