Che cos’è il fegato

Il fegato è il più grande organo pieno viscerale dell’organismo umano. Da un punto di vista classificativo, il fegato può essere considerato come una ghiandola anficrina, capace di svolgere cioè, funzioni di tipo sia esocrino sia endocrino- metabolico.

Infatti il fegato è:

- La più grande ghiandola esocrina extra parietale annessa al canale alimentare. Essa secerne la bile che, tramite le vie biliari, viene riversata nel duodeno.

- Come ghiandola endocrina produce varie sostanze tra le quali le proteine plasmatiche (albumine, globuline, glicoproteine, fattori di coagulazione, ecc.)

Funzioni del fegato

Il fegato possiede numerose altre funzioni:

- Interviene nel metabolismo dei grassi, dei carboidrati e delle purine

- Interviene nella sintesi del glicogeno, del colesterolo, dei grassi e dell’urea

- Accumula lipidi e carboidrati

- Svolge un ruolo importante nella detossificazione e inattivazione di varie sostanze chimiche e di farmaci.

Dove si trova il fegato

Questo organo lo troviamo posizionato sul lato destro del corpo, tra il colon trasverso e lo stomaco esattamente sotto al diaframma.

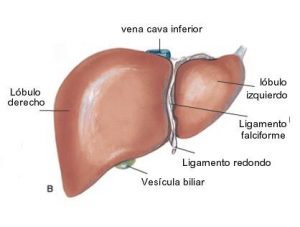

Molte delle funzioni sopra elencate, sono possibili grazie al fatto che il fegato si trova interposti fra il circolo portale e quello della vena cava inferiore, ricevendo così il sangue venoso refluo dalla circolazione dello stomaco, dell’intestino tenue e della maggior parte dell’intestino crasso nonché della milza.

Tutte queste delicate e complesse funzioni sono svolte da un particolare tipo di cellule epiteliali tipiche del fegato: gli epatociti.

Il fegato è contenuto nella loggia sottofrenica dx (cavità addominale superiore, sotto il diaframma). È rivestito in parte dal diaframma, pleura e polmone (suono non ottuso alla percussione) e in parte da soli diaframma e pleura (suono ottuso).

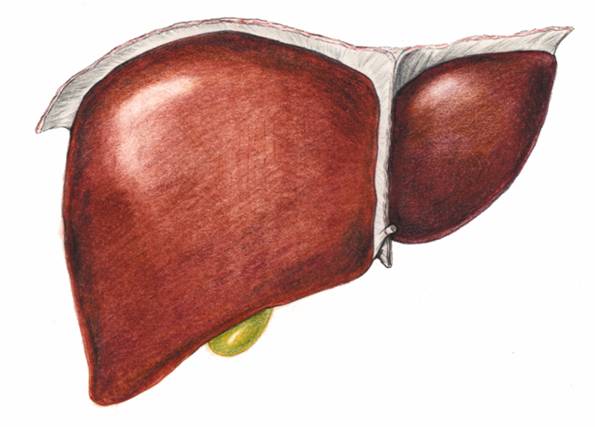

La forma dell’organo è quello di un ovoide che abbia subito l’asportazione della sua porzione inferiore sx (dall’alto in basso e da dx a sx). la superficie del fegato, rivestita da una capsula connettivale (capsula di Glisson) e in gran parte del peritoneo è liscia e presenta 2 facce:

- Faccia diaframmatica (o anterosuperiore)

- Faccia viscerale ( o posteroinferiore)

e presenta 2 margini:

1. Acuto

2. Ottuso

Faccia diaframmatica del fegato

La faccia diaframmatica è liscia e convessa e presenta all’osservazione un lungo solco, il solco saggiatale superiore che divide il fegato un 2 lobi:

- il lobo dx (più grande, comprende il lobo quadrato e il lobo caudato)

- il lobo sx.

Faccia viscerale del fegato

La faccia viscerale ha una superficie concava e irregolare, a forma di H e presenta 3 solchi:

- Solco sagittale sx: a sua volta diviso in una parte anteriore (solco del legamento rotondo teres) e una parte posteriore (solco del legamento venoso residuo del condotto venoso di Aranzio del feto)

NB: il legamento rotondo è il residuo della vena ombelicale. - Solco sagittale dx: in cui si distinguono anteriormente la fossa cistica che accoglie la cistifellea e posteriormente il solco della vena cava inferiore.

- Solco trasverso: corrisponde all’ilo del Fegato e accoglie il peduncolo epatico (i rami di divisione della vena porta e dell’arteria apatica, i dotti epatici dx e sx, i8 linfatici del fegati e rami nervosi del plesso epatico e del plesso biliare).

La disposizione ad H dei 2 solchi sagittali e del solco trasverso consente di individuare 4 lobi: dx, sx, quadrato e caudato.

La faccia viscerale presenta numerose impronte dovute ai rapporti con gli organi sottostanti, sui quali poggia: posteriormente rene e surrene dx; con lo stomaco e con flessura dx del colon (anche un po’ con il duodeno).

Il peritoneo del fegato

Il fegato è rivestito dal peritoneo viscerale sia sulla faccia diaframmatica che su quello viscerale ad eccezione dell’area nuda. (sulla faccia viscerale) che è a diretto contatto con il diaframma.

Il peritoneo in determinate regioni si solleva in pliche, le quali vanno a formare i numerosi legamenti che uniscono il fegato agli altri visceri vicini e alle pareti della cavità peritoneale dell’addome.

Legamento falciforme del fegato

Si scorge sulla parete diaframmatica ed è dato dalla congiunzione dei foglietti peritoneali che hanno rivestito il lobo dx e sx del fegato. È teso tra il diaframma e il solco trasverso del fegato. Non può essere considerato un vero legamento sospensore in quanto, in condizioni fisiologiche il fegato è mantenuto in situ e applicato contro il diaframma grazie alla pressione addominale positiva (per cui questo legamento in condizioni normali non è teso).

Legamento coronario del fegato

È il vero legamento sospensore del fegato. È costituita da 2 foglietti, uno anteriore e uno posteriore ed è dato dalla riflessione che il peritoneo compie sulla superficie inferiore del diaframma dopo aver rivestito la porzione supero posteriore del lobo dx.

In pratica i foglietti del piccolo omento (o piccolo epiploon: legamento epatogastrico + legamento duodenale) arrivati all’ilo epatico si separano e quello anteriore va a rivestire il lobo quadrato e la faccia diaframmatica del fegato; quello posteriore va a rivestire la faccia viscerale e precisamente il lobo caudato.

Ora a sx, essendo lo spessore del fegato sottile, questi 2 legamenti si congiungono e formano il legamento triangolare; a dx invece, essendo il fegato più spesso non c’è la fanno a rivestirlo completamente e quindi si riflettono:

- Quello anteriore va al diaframma: legamento coronario

- Quello posteriore va al peritoneo parietale posteriore (che poi costituirà la parte posteriore del borsa omentale).

La parte che non è rivestita da peritoneo è detta aria nuda.

Struttura del fegato

Il fegato può essere diviso in zone o segmenti dati dal fatto che hanno una irrorazione e un drenaggio biliare indipendenti.

La vena porta entrata nell’ilo si divide in 2, una dx e una sinistra: la linea di demarcazione fra i 2 territori corrisponde al centro del solco longitudinale (sagittale) sx sulla faccia viscerale (è la linea di Cantlie).

Il ramo dx dà 4 rami collaterali; 2 rami anteriori e 2 posteriori; il ramo sx ha la stessa ramificazione per cui si possono distinguere 8 segmenti epatici. Questa divisione è importante perché quando per esempio c’è un tumore ad una parte del fegato si può fare una asportazione parziale del segmento interessato.

La capsula di Glisson si ispessisce all’ilo e segue anche la direzione dei vasi: negli spazi portali circonda le ramificazioni della vena porta, dell’arteria epatica e del condotto biliare formando una guaina che delimita lo spazio di Mall.

Che cos’è il lobulo del fegato

Le unità morfo-funzionali del fegato sono i lobuli epatici; questi lobuli non sono anatomicamente delimitati tant’è che il concetto di lobulo nel tempo è stato rivisto più volte: si definisce lobulo quella regione più o meno esagonale che vede al centro una vena centro-lobulare che riceve sbocco dai sinusoidi epatici.

Lobulo: le varie componenti del fegato (epatociti, vene centro-lobulari, triadi portali, sinusoidi) sono organizzate secondo un’architettura definita lobulare.

Lobulo epatico classico

Il lobulo epatico classico è costituito da:

- Una venula epatica terminale, in posizione centrale (vena centro-lobulare), della quale sono tributari una serie di sinusoidi, disposti radialmente;

- Gli epatociti disposti in lamine che, circondano ogni canale sinusoidale; decorrono tra la vena centro-lobulare e la periferia del lobulo;

- Spazi portali periferici ognuno contenente i rami terminali dell’arteria epatica e della vena porta e un piccolo duttulo biliare che trasporta la bile al dotto epatico.

Negli spazi periportali (periferia del lobulo) contenuti tra 3 o più epatociti si ha la triade portale, costituita dalla diramazione di vena porta, arteria epatica e dotto biliare interlobulare.

La direzione del sangue nel fegato

La direzione del sangue è centripeta mentre quella della bile è centrifuga.

Nel fegato è caratteristico che il sangue arrivi da 2 parti (vena porta ed arteria epatica) ed esca da 1 sola vena (le vene epatiche). L’arteria epatica irrora il fegato con sangue ossigenato: prende origine dal tripode celiaco che è il ramo dell’aorta; la vena porta (del fegato) riceve sangue dall’apparato digerente e dalla milza e lo porta al fegato: il sangue che proviene dal tubo digerente è ricco di amminoacidi, lipidi e carboidrati, assorbiti a livello intestinale, invece, quello proveniente dalla milza trasporta prodotti di rifiuto, derivanti dal catabolismo emoglobinico.

Entrati nel fegato attraverso l’ilo, la vena e l’arteria si dividono in rami più piccoli. I rami arteriosi terminali decorrono insieme a quelli del sistema venoso portale e confluiscono nei sinusoidi (particolari capillari a decorso tortuoso) tramite i rami arterio-sinusoidali. Il sistema portale allo stesso modo si suddivide in ordini successivi di rami progressivamente più piccoli (interlobulari, segmentali, intralobulari) per arrivare alle venule portali terminali che decorrono insieme ai rami terminali dell’arteria epatica. Tramite le venule efferenti il sangue delle venule portali terminali passa nei sinusoidi, dove si mescola con quello proveniente dai rami terminali dell’arteria epatica. Per cui nel fegato, il sangue proveniente dai 2 sistemi vascolari afferenti confluisce in un unico microcircolo costituito dai sinusoidi epatici contenuti negli spazi labirintici costituiti dalle lamelle degli epatociti. I sinusoidi sboccano in un vaso venoso efferente, la vena centrolobulare (che per questo risulterà avere una parete piena di orifizi). Le vene centrolobulari poi confluiscono in vene di più grosso calibro, le vene sottolobulari, da cui poi alle 3 vene epatiche che convogliano il sangue alla vena cava inferiore.

La rete capillare sinusoidale, essendo interposta tra 2 sistemi venosi (afferentevena porta; efferentevene epatiche) è una rete mirabile venosa.

Sistema biliare intraepatico

La bile, invece, è elaborata dagli epatociti per cui viene prima riversata negli spazi intercellulari scavati nelle pareti di due epatociti contigui( canalicoli biliari); questi a loro volta, costituiscono, all’interno del lobulo epatico, una rete canalicolare attraverso la quale la bile viene condotta dapprima in piccoli dotti dotati di parete propria (duttulo di Hering) costituiti da particolari cellule epiteliali (colangiociti o cellule biliari) e quindi riversata nei più grandi dotti biliari interlobulari. Ecco perché la direzione della bile è centrifuga, cioè dal centro va ai vertici dell’esagono. (Nb a partire dai duttuli interlobulari i dotti acquistano una parete propria).