Che cos’è la nevralgia trigeminale

La nevralgia trigeminale è un disordine neuropatico a carico del nervo trigemino.

Le nevralgie trigeminali sono da includere nella branca dei dolori facciali cronici di cui fanno parte anche le sindromi temporomandibolari, la patologia sinusale e le patologie di origine dentale.

Queste sindromi sono caratterizzate da diversi tipi di dolore:

- neurogeno

- neurovascolare

- neuromuscolare

- Nocicettico

La diagnosi differenziale per questi tipi di dolore si fa attraverso l’anamnesi e soprattutto attraverso l’analisi della remissione del dolore dopo l’utilizzo di specifici farmaci.

Il dolore nocicettico insorge improvvisamente con carattere pulsante e si accompagna ad una distribuzione non estremamente precisa, ad una patologia focale o a brevi rialzi febbrili, inoltre il dolore nocicettico risponde bene all’uso di fans.

Il dolore neurogeno è puntorio e abbastanza discriminato per quanto riguarda il decorso topografico, non è remissivo all’uso di fans ma risponde bene ai farmaci che abbassano l’attività elettrica cerebrale, quali i farmaci antiepilettici.

Le nevralgie trigeminali hanno origine neurogena. La diagnosi differenziale tra i diversi tipi di dolore cronico facciale si fa considerando l’anamnesi, i segni clinici, i sintomi riferiti dal paziente e soprattutto gli eventuali segni strumentali.

Tipologie di nevralgia trigeminale

La nevralgia trigeminale è suddivisa in:

- forma tipica

- forma atipica che sono nevralgie essenziali,

- nevralgia trigeminale sintomatica, che è invece associata ad altre patologie più complesse.

Nevralgia trigeminale tipica o TIC douloureux

La nevralgia trigeminale tipica viene anche detta “TIC douloureux”, si tratta di un dolore che insorge acutamente, dura pochi secondi ed ha un periodo intercritico di relativo benessere.

Nevralgia trigeminale atipica

La nevralgia trigeminale atipica è così detta perché pur essendoci un interessamento del nervo trigemino sia all’anamnesi e sia nei segni e nei sintomi vi sono degli elementi dissimili dalla forma tipica, delle cosiddette atipie, quali scariche dolorose non di tipo acuto ma subcontinuo, assenza di trigger zone (o zone grilletto, una pressione su queste zone può scatenare il dolore) e assenza del benessere relativo intercritico.

Nevralgia trigeminale sintomatica

Si parla invece di nevralgia sintomatica quando essa non è altro che uno dei sintomi di una patologia più complessa. Possibili sindromi maggiori associate a nevralgie tipica possono essere colesteatoma (massa di cellule epiteliali presente a livello dell’orecchio medio), neurinoma (tumore benigno originato dalle cellule di Schwann) e meningioma della fossa cranica posteriore che producono distorsione della radice posteriore o compressione del ganglio del Gasser, oppure la sclerosi multipla. Danno al Gasser e torsione della radice posteriore sono secondarie anche a nevralgie trigeminali sintomatiche atipiche associate però ad altre patologie più complesse che sono tumori della base, aneurismi della carotide e adenomi ipofisari.

Diagnosi delle nevralgie trigeminali

La diagnosi differenziale tra nevralgia essenziale e sintomatica può essere fatta solo con gli esami strumentali, quello tipico per diagnosi di lesione nella fossa cranica posteriore è la risonanza magnetica, mentre la tac, che viene ad essere fatta al pronto soccorso non può darci alcuna informazione a riguardo essendo gli artefatti soprattutto di derivazione ossea molto frequenti.

E’ importante ricordare che un importante ruolo nella diagnosi differenziale tra le due nevralgie è giocato dall’età di insorgenza, la nevralgia trigeminale essenziale si presenta sempre nell’età adulta, quella sintomatica si presenta in modo differente a seconda dell’età di insorgenza tipica della patologia principale a monte.

L’incidenza non è molto elevata e in Italia non è molto conclusiva perché non ci sono registri sul dolore cronico facciale, si trova approssimativamente tra lo 0, e l’1,2 %. Naturalmente l’incidenza tende ad aumentare in modo proporzionale all’ aumento dell’età media essendo la massima incidenza tra i 50 e i 70 anni con una leggera predisposizione delle donne rispetto agli uomini. Non vi sono fattori ereditari anche se sono state descritte delle forme familiari su cui non è stata fatta nessuna indagine di tipo genetico.

Come si sviluppa il dolore delle nevralgie trigeminali

Clinicamente il dolore è parossistico e di breve durata, urente, secondario a scarica elettrica che blocca il paziente in qualsiasi azione stia facendo. È un dolore terribile che seppur non continuo provoca nel paziente uno stress psicologico dovuto al fatto che si aspetta sempre con ansia la crisi successiva. L’andamento può essere ingravescente, tanto che due diverse scariche sono divise da periodi di tempo sempre più brevi oppure può esserci un andamento capriccioso. Le crisi sono generalmente spontanee anche se alcuni pazienti riferiscono la comparsa del dolore dopo l’ingestione di acqua fresca o di cibi caldi, dopo aver fatto la barba o aver lavato la faccia, quindi dolore secondario ad attività quotidiana.

Trigger zone delle nevralgie trigeminali

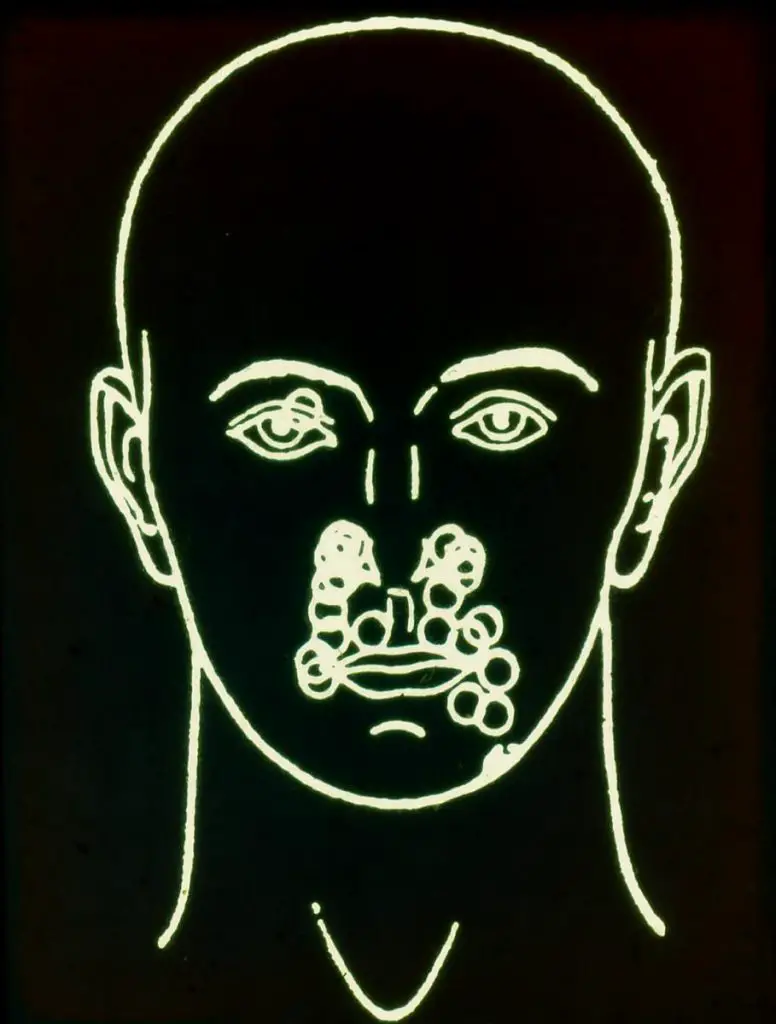

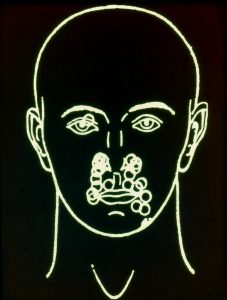

Caratteristica è la presenza delle trigger zone, che coincidono con i fori d’uscita delle varie componenti del nervo, quindi :

- arcata sopraccigliare,

- foro mentoniero

- foro mandibolare.

Un’ altra trigger zone caratteristica è l’ala del naso, nonché i punti intorno al labbro, sia superiormente, sia inferiormente.

La fase intercritica è naturalmente variabile e dipende dalla velocità di recupero dell’individuo e dal meccanismo di recupero nella fase intercritica stessa.

La fase intercritica è naturalmente variabile e dipende dalla velocità di recupero dell’individuo e dal meccanismo di recupero nella fase intercritica stessa.

Dolore: Coinvolgimento delle branche nella nevralgia trigeminale

Nella nevralgia trigeminale il coinvolgimento del nervo non deve essere necessariamente totale, possiamo avere un coinvolgimento di una sola branca, di due branche o di tutte e tre le branche. La percentuale più alta, pari al 31%, colpisce la seconda e la terza branca e poi indifferentemente e con una percentuale minore le altre branche. Generalmente è interessato tutto il territorio della branca colpita, il dolore inizia di solito in una piccola area per poi diffondere a tutta la branca.

Coinvolgimento delle labbra, contrattura facciale e chiusura dell’occhio

Il paziente riferisce infatti il dolore a partire dalla zona di emergenza del nervo per arrivare poi al labbro inferiore e al labbro superiore. A volte il dolore può però essere riferito solo al labbro, solo all’ala del naso, alla regione linguale o solo al globo oculare senza interessamento delle altre zone. Durante la crisi dolorosa si assiste alla contrattura della muscolatura facciale ( il cosiddetto TIC) in cui il paziente rimane bloccato, vi è la chiusura dell’occhio e il paziente tende a massaggiare la parte interessata, durante la fase intercritica invece il paziente, per prevenire la comparsa di altri attacchi, tende a proteggere il viso dai soffi d’aria, da stimoli e da contatti, preferisce stare in silenzio ed immobile, evitare di parlare, ma anche di bere e di mangiare, per quest’ultimo motivo può giungere all’osservazione medica con un leggero calo ponderale. Solitamente non vi è l’associazione con sintomi di disfunzione simpatica e parasimpatica che sono invece presenti per esempio nell’emicrania.

Anamnesi delle nevralgie trigeminali

Quindi all’anamnesi la raccolta di informazioni quali arrossamento del volto, umidificazione di occhio e narice, congestione delle membrane mucose del naso, sudorazione del volto, leggera tumefazione della parte dolente, iniezione congiuntivale sono tenuti in considerazione per fare diagnosi differenziale tra l’emicrania e la nevralgia trigeminale essenziale. Nonostante tutto ciò è comunque importante ricordare che la diagnosi deve essere fatta solo dopo gli esami strumentali, dando una minore considerazione alla raccolta anamnestica e all’osservazione dei segni.

Esame clinico delle nevralgie trigeminali

Nella nevralgia trigeminale essenziale non vi sono deficit sensitivo – motori, quindi all’ esame clinico con test per sensibilità tattile, sensibilità dolorifica, profonda e superficiale il paziente risponderà perfettamente, così come sarà perfetto il riflesso corneale e l’atto della masticazione. Le crisi dolore sono strettamente unilaterali con il dolore che non irradierà mai al di là della linea mediana del viso. In una percentuale pari al 15 % può succedere che una volta che si è raggiunto il controllo del dolore da un lato si abbia un dolore simile controlateralmente. La nevralgia trigeminale si può accompagnare nel 2 % dei casi a nevralgia dell’ipoglosso, con dolore durante la deglutizione e grosse difficoltà a mangiare. Il dolore della nevralgia trigeminale non si presenta durante la notte né provoca risveglio durante la notte, se il paziente ci riferisce questa sintomatologia bisogna pensare ad una forma di cefalea atipica.

Terapia delle nevralgie trigeminali

Il trattamento medico è stato modificato negli ultimi venti anni con l’introduzione della carbamazepina che è diventato il farmaco di elezione nel trattamento di questa nevralgia. Il principio funzionale della carbamazepina è che abbassando l’attività elettrica del sistema nervoso si abbassa anche l’attività elettrica dei nuclei del trigemino e quindi la trasmissione del dolore non dovrebbe avvenire. Gli effetti collaterali sono chiaramente sonnolenza, rallentamento delle attività sensitivo motorie che sono benaccetti dal paziente rispetto alla sindrome dolorosa precedentemente presente.

Questa terapia medica fa però effetto su un numero non elevato di pazienti, ed inoltre un uso a lungo termine può dare resistenze e anche alterazioni dei normali parametri degli esami del sangue.

Per questo motivo si sopprime il dolore con tecniche neurochirurgiche quali:

- Individuazione della radice emergente del nervo trigemino con sua asportazione totale. Tecnica abbastanza antiquata e oggi non più utilizzata che non portava alcun giovamento al paziente anzi, oltre al dolore già presente, si creava anche un dolore da deaferentazione e la perdita della sensibilità.

- Per via suboccipitale si interrompe il nervo trigemino che dal ganglio di Gasser entra nel tronco dell’encefalo. Intervento grossissimo con risultati spesso non convincenti perché spesso la nevralgia trigeminale è dovuta a bizzaria nel funzionamento della cellula nervosa che si trova nel tronco dell’encefalo da cui, anche dopo l’asportazione di parte del nervo, arrivano sempre impulsi che inviati alla corteccia vengono tradotti in dolore riferito. Oltre a questo si aggiungono anche le alterazioni dovute all’asportazione del nervo quindi: ipoestesie, difficoltà masticatorie, riflesso corneale abolito con conseguenti infezioni trigeminali.

- La tecnica neurologica ad oggi più usata per i risultati ottenuti è la terapia per cutanea retrogasseriana. Questa tecnica si fa in anestesia locale, non in sala operatoria ma in sala radiologica e attraverso controllo radiologico. Il controllo radiologico serve per identificare e arrivare al forame ovale, da cui fuoriesce il nervo trigemino, con un ago e dopo puntura della guancia. L’ago serve per permettere la rizotomia (Sezione chirurgica delle radici dei nervieseguita nel punto in cui emergono dai rispettivi forami) delle fibre amieliniche che trasportano il dolore. La rizotomia può essere sia chimica e sia a radiofrequenza:

- La rizotomia chimica si ottiene inserendo nella radice del nervo alcool puro.

- La rizotomia a radiofrequenza, che rappresenta oggi il gold standard, si fa attraverso l’emissione di calore controllato e focale sulle fibre amieliniche che vengono inattivate provocando l’analgesia totale senza alcun fastidio sulla sensibilità somatica principale. L’inattivazione delle fibre amieliniche può ottenersi anche dopo compressione attraverso l’inserimento e il secondario gonfiamento di un palloncino.

Le fibre amieliniche sono inattivate molto più facilmente rispetto a quelle mieliniche perché mancando di rivestimento esterno qualsiasi alterazione dell’ambiente circostante tende a modificarne l’attività. Durante l’intervento l’operatore deve stare sempre alla destra del paziente, Il punto di repere per la puntura di inserimento dell’ago è lo stesso che il dentista va ad utilizzare per l’anestesia tronculare sulla branca mandibolare.