Comunicazioni cellulari – Ferormoni

I ferormoni sono sostanze prodotte dagli animali e che, disperse nell’ambiente, hanno lo scopo di provocare specifiche reazioni in altri animali. I feromoni agiscono solo tra individui appartenenti a una stessa specie. I feromoni possiedono un meccanismo d’azione simile a quello degli ormoni ma, a differenza di questi, agiscono al di fuori dell’organismo. Probabilmente i feromoni rappresentano una delle più antiche forme di comunicazione animale.

Comunicazioni cellulari – Neuroni

Il neurone è una cellula fondamentale del sistema nervoso, responsabile della conduzione degli stimoli.

Il neurone ha una forma irregolare: è dotato di una zona centrale, detta corpo cellulare o pirenoforo, e di un lungo prolungamento, l’assone; dal pirenoforo fuoriescono brevi prolungamenti ramificati, chiamati dendriti.

I dendriti conducono gli impulsi in arrivo in direzione centripeta (cioè verso il corpo cellulare del neurone). I neuroni ricevono gli impulsi da altri neuroni: fanno eccezione i neuroni che si trovano nei recettori sensoriali che trasmettono, ad esempio, le informazioni di tipo termico o tattile dalla cute al cervello; in questo caso, il segnale viene generato da strutture specializzate poste nella cute, all’estremità del dendrite stesso.

Gli assoni, o fibre nervose, conducono gli impulsi in direzione centrifuga (ovvero dal corpo cellulare verso l’esterno). Possono avere lunghezza molto variabile (nell’uomo, da 1 mm a 1 m). La membrana cellulare che riveste l’assone ha alcune caratteristiche che la differenziano da quella che avvolge la parte restante del neurone, e viene detta assolemma; il citoplasma contenuto al suo interno è indicato con assoplasma. Alle estremità degli assoni si trovano strutture a bulbo, chiamate bottoni sinaptici che formando le sinapsi, hanno il ruolo fondamentale di propagare l’impulso nervoso tra l’assone di un neurone e un dendrite di quello seguente, oppure da un assone a una ghiandola. Alcuni assoni prendono contatto con le fibre muscolari, formando strutture particolari, dette placche neuromuscolari. Diversi assoni, provenienti da neuroni differenti, si riuniscono in fasci per formare un nervo.

Comunicazioni cellulari – Neurotrasmettitore

Composto chimico sintetizzato dalle cellule nervose (neuroni) e responsabile della propagazione dell’impulso nervoso tra neuroni adiacenti, o tra la terminazione di un neurone e una fibra muscolare o una ghiandola. La propagazione degli impulsi nervosi mediante neurotrasmettitori rappresenta una via chimica di trasmissione delle informazioni, più lenta di quella elettrica (che si realizza mediante l’onda di depolarizzazione della membrana cellulare attivata da un potenziale d’azione). L’azione dei neurotrasmettitori è comunque più rapida di quella di altri messaggeri chimici, gli ormoni, dato che essi vengono rilasciati a brevissima distanza dal sito in cui vi sono i recettori-bersaglio.

La segnalazione sinaptica

La sinapsi è la struttura che comprende la terminazione dell’assone di un neurone (neurone presinaptico) e quella di un dendrite di un neurone adiacente (neurone postsinaptico). Quando l’impulso viene condotto da un neurone alla cellula di un muscolo o di una ghiandola, la sinapsi prende il nome di giunzione, rispettivamente, neuromuscolare o neuroghiandolare.

Segnalazione paracrina ed autocrina

Segnalazione paracrina: fra cellule di tipo diverso immediatamente vicine le une alle altre.

Comunicazione autocrina: il prodotto di una determinata cellula influenza la stessa cellula che lo sintetizza.

Sono stati identificati circa 50 composti ad azione neurotrasmettitrice, e si pensa che il loro numero sia destinato ad aumentare. In realtà, sembra che non tutte queste molecole agiscano da neurotrasmettitori veri e propri, ma che molte possano avere un ruolo di bilanciamento, o modulazione, del segnale eccitatorio o inibitorio; tali composti vengono detti neuromodulatori. Questi sono solitamente peptidi, ossia corte catene proteiche, e possono modificare per un certo lasso di tempo la capacità di eccitazione dei neuroni. Sono neuromodulatori le endorfine e le encefaline, composti che svolgono un’azione naturale analgesica (antidolorifica) sull’organismo e sembrano coinvolti, insieme con altri neuromodulatori, anche con i processi di apprendimento e con l’insorgenza di alcuni stati emotivi, come la collera e gli stati depressivi. Altri neuromodulatori sono la neurotensina e la cosiddetta sostanza P, che sembrano avere azione modulatrice rispettivamente sull’adrenalina e sull’acetilcolina; l’azione e la quantità di questi e altri composti sono ancora allo studio.

Segnalazione Endocrina e Neuroendocrina

Nei mammiferi, a seconda della destinazione delle sostanze prodotte dalla ghiandola, si possono distinguere ghiandole esocrine e ghiandole endocrine. La ghiandola viene definita endocrina se riversa il suo contenuto nel sangue (è il caso degli ormoni che, dopo essere stati sintetizzati, vengono riversati nel sangue e da questo distribuiti anche in zone corporee lontane dalla ghiandola); si parla di ghiandole esocrine se, invece, il prodotto viene liberato all’esterno del corpo o comunque nel lume delle cavità corporee (è il caso della saliva, prodotta dalle ghiandole salivari e riversata nella cavità della bocca, o del succo gastrico, che si riversa nella cavità dello stomaco).

Gli ormoni vengono prodotti a livello di un particolare organo dell’organismo e agiscono su un altro organo, detto bersaglio. Questo può essere posto a breve o a grande distanza dal sito di elaborazione dell’ormone. Gli ormoni agiscono nell’organismo come messaggeri, cioè permettono lo scambio di informazioni tra le diverse parti, determinando la possibilità di un coordinamento delle funzioni.

L’azione ormonale è di natura chimica ed è caratterizzata da una certa lentezza, dovuta al tempo necessario perché il composto venga secreto, trasportato fino al bersaglio e, quindi, induca in questo una determinata risposta. L’azione degli ormoni è altamente specifica, perciò esistono numerosi tipi di ormoni. La presenza di messaggi chimici affianca, negli animali, quella di messaggi elettrici: questi sono rappresentati dagli impulsi nervosi e, al contrario degli ormoni, si propagano con estrema rapidità.

I neurormoni costituiscono un gruppo di sostanze che agiscono come mediatori chimici tra alcune particolari cellule nervose (neuroni) e gli organi bersaglio su cui esercitano la loro azione. La elaborazione dei neurormoni avviene, infatti, a livello di alcuni neuroni che trasferiscono tali composti, mediante loro prolungamenti (assoni), direttamente nel sangue o a livello dell’organo bersaglio. Ad esempio, le cellule dell’ipotalamo producono neurormoni detti fattori di liberazione, che rilasciano in alcuni vasi sanguigni che, a loro volta, li conducono all’ipofisi anteriore, innescando in questa la produzione di ormoni. Altre cellule dell’ipotalamo, invece, raggiungono con i loro assoni direttamente l’ipofisi posteriore, e vi depositano gli ormoni vasopressina e ossitocina. I neurormoni sono diffusi soprattutto tra gli invertebrati. Un esempio è costituito dall’ecdisone, l’ormone della muta.

Che cos’è l’Ipotalamo

Regione del cervello che svolge un ruolo importante nel mantenimento dell’omeostasi, nel comportamento sessuale, nell’umore e in altre importanti funzioni dell’organismo. Anche se nell’uomo rappresenta meno dell’1% del volume totale del cervello, l’ipotalamo esercita importanti effetti sul sistema endocrino (i cui organi producono e secernono gli ormoni), sul sistema nervoso autonomo (che controlla le azioni involontarie) e sul sistema limbico, una parte del sistema nervoso ancora poco conosciuta che agisce sul comportamento.

L’ipotalamo è responsabile del controllo degli ormoni liberati dai lobi anteriore e posteriore dell’ipofisi. Le sostanze secrete da questa regione cerebrale sono propriamente neurormoni e prendono il nome di fattori: 1) il fattore di liberazione della corticotropina (CRF) stimola la secrezione di corticotropina o ormone adrenocorticotropo (ACTH); 2) il fattore di liberazione della tireotropina (TRF) induce la sintesi di tireotropina o ormone tireostimolante (TSH); 3) l’ormone di liberazione dell’ormone della crescita (GHRH) e la somatostatina, rispettivamente, stimolano e inibiscono la produzione dell’ormone della crescita (GH); 4) il fattore di liberazione della gonadotropina (GnRH) controlla la secrezione dell’ormone follicolostimolante (FSH) e di quello luteinizzante (LH); 5) il fattore di inibizione della liberazione di prolattina e il fattore di liberazione della prolattina regolano la produzione di prolattina.

Fattori di crescita

In biologia, composti chimici prodotti dall’organismo per stimolare la crescita e il differenziamento delle cellule. Ad esempio, sono fattori di crescita il G-CSF, che nel sangue promuove la crescita dei leucociti, e il GM-CSF, che stimola la formazione di nuovi macrofagi. Altri fattori sono l’eritropoietina, che favorisce la riproduzione dei globuli rossi; il fattore ILGF, simile all’insulina; il PDGF, derivante dalle piastrine; il BMP, o proteina morfogenetica ossea, che stimola la formazione di nuovo tessuto osseo. Un fattore di crescita che stimola la crescita del tessuto nervoso è denominato NGF.

Traduzione del messaggio

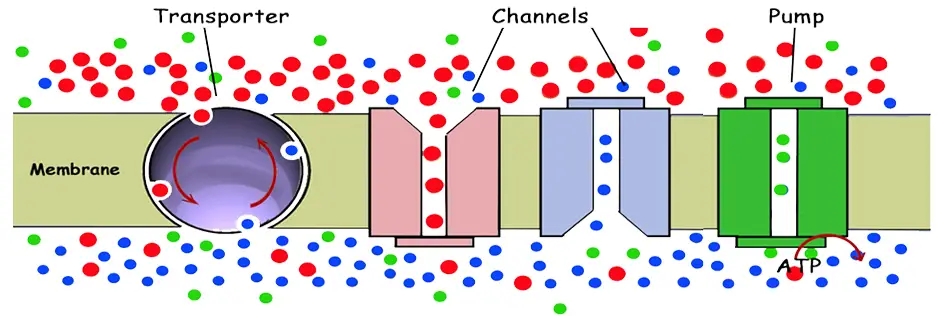

I messaggeri chimici, che vengono impiegati nella comunicazione fra cellule, agiscono legandosi (ligandi) a recettori (molecole proteiche) propri delle cellule bersaglio.

Le molecole recettoriali appartengono a due grosse categorie:

- Glicoproteine transmembranarie che riconoscono mediatori di natura proteica e peptidica (detti primi messaggeri) i quali esercitano il loro effetto rimanendo all’esterno della cellula;

- proteine che trovano all’interno della cellula e che riconoscono ligandi di natura idrofobia (steroidi, vitamina D3, ormoni tiroidei, vitamina A e retinoidi) e influenzano direttamente o indirettamente l’attività trascrizionale.