Propagazione del potenziale d’Azione Cardiaco

Il potenziale d’azione cardiaco si propaga dal nodo seno-atriale ai ventricoli.

Consideriamo un elettrodo posto esternamente al cuore.

- Il cuore è schematizzato, vediamo atri, ventricoli, nodo senoatriale e fascio di His.

- Il potenziale d’azione, indicato dalle frecce, inizia a propagarsi.

- Il potenziale d’azione sta eccitando gli atri. L’elettrodo registra una “cunetta”: l’onda P.

- Il potenziale d’azione viaggia lungo il fascio di His, per raggiungere i ventricoli. L’elettrodo registra una linea retta, detta isoelettrica falsa, come se non ci fossero potenziali d’azione. E’ detta falsa poiché i potenziali d’azione ci sono, ma non sono rilevabili.

- Il potenziale d’azione eccita una prima parte dei ventricoli.

- Il potenziale d’azione eccita una seconda parte dei ventricoli.

- Il potenziale d’azione eccita la terza ed ultima parte dei ventricoli.

- Tutto il cuore è stato depolarizzato dal potenziale d’azione originatesi dal nodo seno-atriale.

- La ripolarizzazione dei ventricoli avviene in modo disordinato.

P depolarizzazione atriale Q,R,S ripolarizzazione atriale Q,R,S depolarizzazione ventricolare (sistole) T ripolarizzazione ventricolare (diastole).

L’elettrodo misura il risultato totale dei singoli potenziali.

Le regolazioni estrinseche del potenziale d’Azione Cardiaco

Il sistema nervoso vegetativo ortosimpatico, che ha i suoi neuroni di partenza sistemati lungo la parte toracica del midollo spinale, è capace di modificare l’attività cardiaca attraverso i suoi collegamenti nervosi che giungono principalmente al tessuto miocardico specifico, e attraverso i collegamenti nervosi con le ghiandole surrenali, che stimolate rilasciano ormoni (adrenalina) che agiscono sul cuore più lentamente degli impulsi ma in modo più duraturo.

I principali effetti (che sono eccitatori o positivi) dell’azione dell’ortosimpatico, che richiedono ognuno particolari recettori sul tessuto cardiaco, sono:

- inotropo positivo: agisce sul tessuto miocardico comune: a parità di volume di sangue viene fatta aumentare la forza di contrazione (o inotropismo) del cuore.

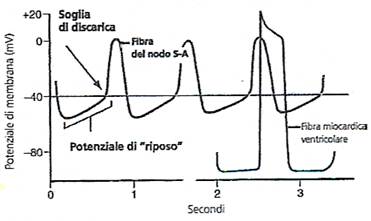

- cronotropo positivo: rendendo più “ripido” il pre-potenziale viene aumentata la frequenza cardiaca.

- batmotropo positivo: rendendo più alta (da -50 a -60 mV, per esempio) la soglia di eccitazione del tessuto cardiaco si aumenta l’eccitabilità del cuore. Come conseguenza si ha l’effetto dromotropo positivo, ossia l’aumento della velocità di conduzione dei potenziali d’azione (infatti si raggiunge più facilmente al valore soglia).

Il sistema nervoso vegetativo parasimpatico, è capace di modificare l’attività cardiaca attraverso i suoi collegamenti nervosi (nervo vago) che giungono principalmente al tessuto miocardico specifico, e in particolare al nodo seno-atriale.

Poichè il parasimpatico è antagonista del simpatico, esso originerà effetti inibenti (negativi).

L’effetto maggiore che il parasimpatico ha sul cuore è un effetto cronotropo negativo, a cui si possono aggiungere un effetto batmotropo negativo ed uno dromotropo negativo, ma di minor entità.

Il parasimpatico non crea un effetto inotropo, poiché non innerva il tessuto miocardico comune, ma solo quello specifico.

Considerando la definizione di riflesso: “atto motorio involontario conseguente ad uno stimolo adeguato”, possiamo considerare le modificazioni della attività cardiaca come dei riflessi.

Un riflesso cardiaco è costituito quindi da:

- vie efferenti orto- e para-simpatiche che vanno dal bulbo al cuore: per la precisione dal bulbo prendono origine sia vie parasimpatiche (il parasimpatico è localizzato nel bulbo e nel midollo sacrale), sia altre vie che raggiungono il midollo spinale toracico, dal quale partono verso il cuore le vie orto-simpatiche vere (l’orto-simpatico è localizzato nel midollo spinale toracico).

- cuore, organo bersaglio o effettore dei comandi ricevuti dal bulbo, e poi – barocettori, che rilevano la pressione – vie afferenti che portano al bulbo le informazioni dalla periferia dei vasi.